勉強が苦手、ミスが多い、集中できない、落ち着きがない、やる気が出ない【性格じゃなく“体の中の問題“かも|その対策は?】

- じっとしていられない。気になった事や物に気が向いてしまい集中できない。

- 本人も「落ち着きたいけど、できない」と悩んでいるみたい…

- びっくりするほどやる気がなくサボるんです。勉強が進みません…

- 学校ではできる時とできない時があって。やる気スイッチがはいるとスラスラできる時もあるけど、ほとんどの場合、問題を見た瞬間にダラ〜ンとなり、字が書けなくなります。

- 宿題がわからない、うまくできない、勉強がうまくいかないと怒り、時には泣いてしまうこともあります…親が悩み参ってしまって涙が出ます。辛いです…

- やってるのに頭に入らなかったり、問題を解く効率が悪かったりします。

- 本人は頑張っているけどできなくて…

- 勉強に対して自信をなくしてしまっている…

- どうやったら遅れを取り戻せるのでしょう?好成績を取らなくても良いのですがこのままは流石にまずいのでは…

- 受験勉強しなくちゃいけない時に遊んでばかりいたら、その先の人生でもやるべきときに出来ないまんまになってしまうのでは?でも、もう諦めないといけないかな?

これらの困りごとは、もしかすると、それは性格のせいではなく、体の中の不調のサインかもしれません。

総合内科専門医の山根理子です。西洋医学的視点だけでなく、漢方を用いた東洋医学や、最新のアメリカのバイオメディカル検査を用いて、副腎疲労をはじめ、不登校のお子さんの治療や、発達のトラブルの治療を行っています。

ナチュラルアートクリニック(四ッ谷)で、不登校外来をしています。

この記事は、「うちの子、集中が続かない」「うっかりミスが多い」「どうしてやる気が出ないんだろう…」と悩まれている親御さんに向けて書いています。

お子さんが勉強を苦手に感じている背景には、性格や育て方の問題ではなく、体の中の問題の影響が関係している場合があります。

つまり、「どう声をかければいいか」「どう環境を整えればいいか」だけでなく、体の内側に目を向けることで改善の糸口が見つかる場合もあるのです。

原因に合ったサポートをすることで、お子さんの中にある本来の力が、ぐんと発揮されることがあります。

すると、少しずつ勉強がしやすくなり、「できた!」という感覚が自信となって、お子さんの表情にも変化が現れるかもしれません。

目次

勉強が苦手、ミスが多い、集中できない、落ち着きがない、やる気が出ない【性格じゃなく“体の中の問題“かも|その対策は?】

「うちの子、もしかしてADHDかしら?」と心配になることがあるかもしれませんね。

でも、もともと子どもはさまざまなことに興味を持って、いろんなものを見たり触れたりしながら、少しずつ知識や経験を深めていくものです。興味が次々に移っていくのは、子どもにとって自然な姿なんです。

落ち着きがないから病気なのでは考えてしまうかもしれませんが、

お子さんの困りごとの原因に合わせて何か合う良い対策・治療を試してみて、お子さんが良くなってくれたらいいですね。

原因を取り除き、お子さんのもつ本当の力が発揮できるようになったら、お子さんの自己肯定感があがり、さらに色々なごとに挑戦できるようになるのではないでしょうか?

「勉強が苦手、ミスが多い、集中できない、落ち着きがない、やる気が出ない」などの原因には、次のようなものがあります。

「勉強が苦手、ミスが多い、集中できない、落ち着きがない、やる気が出ない」などの原因

- 低血糖

- 腸内細菌の乱れ(悪玉菌の増加)

興奮系のドーパミンを過剰にしてしまう悪玉菌

腸内のカビが作るアルコールで酔っ払っている! - 興奮系のグルタミン酸を含む食べ物が多い

- 脳の興奮を鎮静させるミネラルの不足

- 原始反射

- カビ毒(マイコトキシン)

それぞれについて詳しくご説明していきますね。

低血糖やジェットコースターのような血糖値の変動

私たちの体は、食べ物からもらったエネルギー(=糖)を使って、動いたり、考えたりしています。

そのエネルギーのもとになるのが「血糖(けっとう)」=血液の中にあるブドウ糖です。

低血糖ってどういう状態?

「低血糖」とは、その血糖の量が足りなくなってしまう状態のこと。

つまり、体や脳が使う“ガソリン”が足りなくなっているようなイメージです。

大人でも「お腹が空きすぎるとフラフラしたり、イライラしたり、集中できなくなったり…」ということ、ありますよね?

それと同じことが、お子さんの体でも起きています。

低血糖になると、気持ちに余裕がなくなり、脳がしっかり働くためのエネルギーが足りなくなってしまいます。

そのため、落ち着きがなくなったり、ケアレスミスが増えたり、やる気が出なかったりといった状態が起こりやすくなります。

勉強に集中できなかったり、なかなか勉強がはかどらなかったり、頑張っているのに問題が解けなかったりすることがあります。

では、普通に元気にしているお子さんに、どうして低血糖が起こるのでしょうか?

それは、食事の内容や生活習慣によって、血糖値が急に上がったり下がったりすることがあるからです。

いわゆる「血糖値スパイク」や「低血糖」と呼ばれる状態です。

吸収しやすい砂糖たっぷりの食べ物や飲み物を食べたり飲んだりした後は、糖分の吸収スピードが早く、急激に血糖値が上がり、反動で血糖値が急降下します。

食後すぐに血糖値が急上昇

↓

インスリンが大量に出て

↓

血糖が急降下

特に、空きっ腹に甘いジュースやアイスクリーム、ケーキなどを食べた時に起こりやすいです。

また、お菓子やジュース以外でも、お食事でも内容によっては血糖値の乱高下を起こすことがあります。

タンパク質や脂質、食物繊維なども一緒に食べると血糖スパイクを予防できます。

次のようなメニューは、一見しっかり食べているように見えても、血糖値を急激に上げやすく、その後の低血糖やエネルギー切れを招く可能性があります。

血糖値の乱高下が起こりやすい例を挙げると

朝ごはん

- パン+ジャム+ジュース

白い食パンにジャムは、精製された糖質のみで構成されており、たんぱく質や脂質がほとんどありません。

ジュースも果糖が多く、すぐに血糖値が急上昇 → 急降下しやすくなります。 - 市販の甘いシリアル+牛乳

シリアルに含まれる砂糖や加工された穀物は、血糖を一気に上げます。

牛乳も糖質(乳糖)が含まれており、たんぱく質や脂質のおかずがないと血糖の乱高下が起こりやすいです。 - 白ごはん+ふりかけだけ

白米も消化が早く血糖が急上昇しやすい食品です。ふりかけは塩分や添加物は多いものの、たんぱく質や脂質が不足しています。 - 菓子パンのみ

チョコパン・メロンパン・クリームパンなどは、糖質と脂質が多いようでいて、必要なたんぱく質や食物繊維が極端に不足。

エネルギーは高くても、血糖値が乱高下し、すぐに疲れやすくなる原因に。

昼・夜ご飯

- パスタ(特にクリーム系・ナポリタンなど)+パン or デザート

精製された小麦粉からできている食品は、血糖値が急上昇しやすいです。

タンパク質が少なく、血糖値を安定させる要素が不足しています。 - カレーライス・チャーハン・オムライスなど

ご飯が多く、食物繊維やタンパク質が少なめ。

具材が少ない(野菜や肉が少ない)タイプだと、特に血糖の乱高下が起こりやすいです。 - おにぎり+清涼飲料水 or 菓子

- 丼もの(牛丼・カツ丼・親子丼など)だけ

白ごはんがたっぷりで、食物繊維が少ないため血糖値が一気に上がりやすいです。 - ラーメンやうどんなどの単品メニュー

具が少ないと、たんぱく質や野菜が足りず、血糖をゆるやかにする要素が不十分です。 - 寿司+ジュースやデザート

寿司のシャリ(酢飯)は白米に砂糖で甘みがつけてあります。

一緒に甘い飲み物やデザートをとると、さらに血糖が跳ね上がります。

子どもが好きなメニューが多いですね。

「じゃあ何を食べさせればいいの?」「そんなに完璧にできない!」と、モヤッとしたり、ちょっと怒りたくなる気持ちになるお母さんもいらっしゃるかもしれません。

それはごく自然な反応です。

毎日忙しくて、献立を考える余裕がない…

でも、大丈夫です。

本当に必要なのは、完璧な献立表や栄養バランスよりも、“小さな一歩”です。

たとえば…

「ごはんだけ」の朝食に、ゆで卵や冷奴をプラスしてみる

前日の夕飯をおかずを多めに作っておいて、朝ごはんにもそえてみる

夕食の具だくさん味噌汁に、肉や豆腐をしっかり入れてみる

丼ものや麺なら具を多めにしてみる

こういうたったひとつの工夫だけでも、子どもの体は少しずつ応えてくれます。

もし、余裕のあるようでしたら、定食のようなメニューがお勧めです。

他にこんな場合にも低血糖が起きます。

- 食事の間隔が空きすぎて、エネルギー切れになっている

- ストレスや疲れ、栄養の偏りで血糖値を調整する体の働きが弱っている

(副腎疲労)

副腎疲労は、精神的なストレスや体に負担となる身体的ストレスが積み重なることで起こります。

副腎で作られるホルモン(コルチゾール)は、ストレス対応ホルモンとして困難な状況でも何とか切り抜けてやり過ごせるように働きます。

このコルチゾールは、低血糖の時に血糖を上げて維持する働きもします。

ですので、ストレスが多すぎるとストレスに対応するのに忙しくて、低血糖に対処することまで手が回らなくなり、低血糖を起こしやすくなります。

副腎疲労のお子さんについても、上記のような食べ物に注意していただくと、徐々に効果が出てきます。

食べ物は、完璧でなくとも大丈夫です。

できるところから、少しずつ始めていただくと良いです。

お子さんは、大人よりも血糖のコントロールがまだ未熟です。

だからこそ、ちょっとした食事の工夫で、ぐんと調子が良くなることもあるんです。

食べ物で成績が変わることがあります。

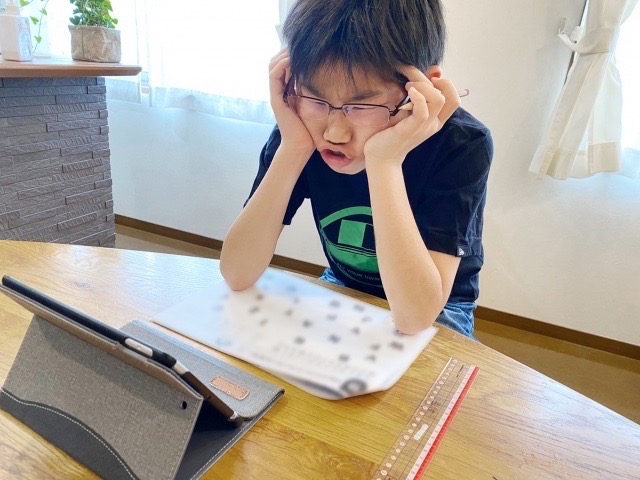

副腎疲労についての詳細や対策は下記の書籍で詳しくご説明しています。よろしかったらご参考ください。

腸内細菌の乱れ(悪玉菌の増加)

腸内細菌って?

腸内には、100兆個以上の細菌がすんでいます。

これらは「腸内フローラ(腸内細菌の集まり)」と呼ばれていて、お花畑のように多様でバランスが取れているのが理想的とされています。

この小さな細菌たちは、ただお腹にいるだけではなく、お子さんの体や心の健康を支える大切な役割をしてくれているんですよ。

① 栄養の吸収を助けてくれます

腸内細菌は、食べたものを細かく分解して、ビタミンや体に必要な栄養を作り出すサポートをしています。

とくに、ビタミンB群やビタミンK、短鎖脂肪酸(エネルギーの元になる成分)などは、元気な体作りに欠かせないもの。

つまり、腸が元気だと栄養もしっかり届くんです。

② 免疫力もサポート!

実は、体の中の免疫細胞の約7割は「腸」に集まっているんです。

つまり、腸内細菌のバランスが整っていると、免疫力もアップ!

風邪をひきにくくなったり、アレルギーやウイルスへの抵抗力も高まるといわれています。

③ 心の安定にも関係しています

「腸と脳はつながっている」って聞いたことありますか?

これは「腸脳相関(ちょうのうそうかん)」といって、腸と脳は神経やホルモン、腸内細菌を通じて情報をやり取りしているんです。

だから、腸の調子が悪いとイライラしやすくなったり、気分が落ち込みやすくなることも。

反対に、腸内環境が整うと、気持ちも安定しやすくなり、落ち着いて過ごせるようになります。

さらに、腸の状態が悪いせいで、落ち着きがなくなったり、お酒を飲んだわけではないのに酔っ払ったような状態になったりします。

酔っ払った状態で勉強しようとしたこと、ありますか?

私は何度かあるんですけど……正直、全然ダメでした。

お酒が入ると、なんだか頭がふわ〜っとしてきて、

判断力も集中力も鈍ってしまって、思ったように頭が回らない。

効率よく勉強するなんてとてもムリです。

興奮系のドーパミンを過剰にしてしまう悪玉菌

腸内細菌の中で、ある悪玉菌が増えすぎると、ドーパミンが体内で多くなりすぎ、アドレナリン・ノルアドレナリンが減少して、次のような症状が見られます。

- 落ち着きのなさ・多動

- イライラ・怒りっぽさ

- 衝動的な行動

- 不安感や緊張感の増加

- 注意力の散漫・集中困難

- 感情の起伏が激しい

ドーパミンはやる気や集中に関わる大切な物質です。

ドーパミンは使い終わると、体の中の酵素という働きものがしっかり分解してバランスを保っています。

でも、ある腸内細菌が増加しすぎるとドーパミンを分解する酵素が足りなくなり、ドーパミンが体の中に多く残ってしまいます。

そのせいで、ドーパミンが変換されてできるはずのノルアドレナリン、アドレナリンが作られず不足します。

そうすると、落ち着きにくくなったり、衝動的になる、注意力の散漫、集中できない、イライラしやすくなるのです。

そこで…

この増えすぎてしまった悪玉菌を調整します。

この特別な悪玉菌が腸内で増えているかをバイオメディカル検査で調べ、治療していきます。

そうすることで、これらの症状が落ち着いてくるというわけです。

腸内のカビが作るアルコールで酔っ払っている!

腸の中には細菌だけでなく、カビ(真菌)も存在しています。

普段はバランスがとれていて問題ありませんが、何らかの原因で腸内環境が乱れると、カビの一種であるカンジダ菌などが増えすぎてしまうことがあります。

鼻詰まりやマイコプラズマや溶連菌感染で抗生剤が必要になることがありますが、その内服の後や、添加物や農薬の影響でカビが増えているお子さんが多く見受けられます。

腸内でこのカンジダというカビが過剰になると、食べた炭水化物が腸内で発酵してアルコールになります。体の中でお酒が作られてしまうのです。

このため、カビが増えているお子さんは、お酒を飲んだわけではないのに、酔っ払ったような状態となります。

そのせいで、勉強ができない、集中できない、ケアレスミスが多くなる、しゃんとしない、などの症状が出るのです。

このカビが増えすぎていないかについても、バイオロジカル検査で調べることができます。

そして、増えすぎているようなら、それについての治療を行うと、集中しやすくなり、勉強も前より進みやすくなるようになります。

興奮系のグルタミン酸を含む食べ物が多い

グルタミン酸は、脳の「やる気」や「集中力」を助ける大切な成分のひとつです。

でも、体の中でグルタミン酸が多くなりすぎると、脳が興奮しすぎてしまい、次のような症状が出ることがあります。

- 落ち着きがなくて、じっとしていられない

- 集中力が続かない

- 不安を感じやすい、気持ちが不安定

グルタミン酸は、小麦製品、乳製品、化学調味料(ポテトチップスなど)に多く含まれます。

世界で活躍するプロテニス選手、ジョコビッチさんは、体力も精神力もとても強く、グランドスラムでもたくさんの優勝をしてきたすごい選手です。

でも実は、若いころは体調を崩しやすかったり、試合の途中で疲れてしまったり、集中が続かないことに悩んでいたそうです。

そんなとき、あるお医者さんのアドバイスで「グルテンフリー(小麦などに含まれるグルテンをとらない)」食事を始めたところ、体に大きな変化がありました。

・試合中に疲れにくくなった

・集中力が長く続くようになった

・気持ちが安定して、落ち着いてプレーできるようになった

この食事の工夫で、ジョコビッチさんはさらに強くなり、ついには世界ランキング1位になったんです。

グルテンフリーの食事は、落ち着きがなかったり、集中が苦手なお子さんにも良い影響があると言われています。ちょっとした食事の工夫が、大きな変化を生むこともあるんですね。

脳の興奮を鎮静させるミネラルの不足

ミネラルのマグネシウムや亜鉛は、脳の興奮を鎮める作用があります。

ですから、これらのミネラルが不足して、脳の興奮が過剰になると

- 落ち着きがなくて、じっとしていられない

- 集中力が続かない

- 不安を感じやすい、気持ちが不安定

などが見られてきます。

不足していたら足してあげたらいいと思うかもしれませんが、そんなに簡単ではありません。

成長期には、亜鉛が大量に消費されます。亜鉛が細胞分裂やタンパク質合成、DNA合成など、体の成長に不可欠な様々な働きを担っているためです。

特に、骨や筋肉、皮膚、消化管など、体の構成要素を育てるために亜鉛は必須であり、不足すると身長や体重の伸びが悪くなる可能性があります。

ですので、亜鉛を含む食品を多く食べるようにしているつもりでも、お子さんの場合、不足しやすいです。

さらに、腸内にカビが増えてしまっていると、カビが作るシュウ酸が亜鉛やマグネシウムと腸内でくっつき、血液中に吸収されずに便として排出されてしまいます。その結果、体内で不足してしまっているお子さんがいます。

検査でこれらの問題がある場合は、亜鉛やマグネシウムの補給をしたり、バイオロジカル検査でカビの増殖があればその治療も行うと、落ち着いてくることが多いです。

※亜鉛やマグネシウムの補充は、補充し過ぎて過剰となることがありますので、補充をする場合は、必ず検査を受けながら過剰になっていないかの確認が必要です。

原始反射

赤ちゃんの時の命を守るための反射が残っているせいで、落ち着いていられない場合もあります。

モロー反射や、脊髄ガラント反射、対称性緊張性頚反射(STNR)、非対称性緊張性頚反射(ATNR)などの反射です。

大人でも残っている方がいます。

これについては、それぞれの原始反射をとるエクササイズがあります。

残っている反射について、それぞれのエクササイズを続けることで、お子さんが変わってきます。

カビ毒(マイコトキシン)

先ほど、腸の中でカビが「生きて増える」ことで体に悪さをすることを書きましたが、

それとは別で

カビそのものではなく、カビが生み出した「毒素」が体にたまることによる悪影響のお話です。

「カビ」と聞くと、お風呂や壁の黒い汚れを思い浮かべる方が多いと思います。でも実は、カビが出す“カビ毒(マイコトキシン)”という目に見えない物質が、子どもの体や脳に悪影響を与えることがあるといわれています。

このカビ毒は、私たちの体のエネルギーを作っているミトコンドリアの働きをじゃましたり、体の中で炎症を起こしたりすることがあります。

エネルギーを作るミトコンドリアが障害させると、頭を働かせるエネルギーが不足するため、集中できない、勉強がはかどらない、ケアレスミスをしやすくなる、などの症状が見られます。

さらに、カビ毒は脳や神経にも直接影響を与えることがあって、不安になりやすくなったり、集中ができなくなったり、学力が下がってしまうこともあると言われています。

カビ毒はどこから体に入るのでしょう?

カビ毒が体に入る主なルートは次の3つです。

- 室内のカビ毒を吸い込む(吸入)

- カビがついた物に触れる(皮膚接触)

- カビ毒に汚染された食品を食べてしまう(摂取)

特に注意したいのが食べ物。

とうもろこし、小麦、ナッツ、ドライフルーツ、乾燥スパイスなどは、育てている間や輸送・保存中にカビ毒ができやすいのです。

しかもこのカビ毒は、見た目ではわからず、臭いもありません。

加熱や乾燥、圧縮などでは分解されません。

つまり、カビが死滅した後でもカビ毒は残存するのです。

カビ毒は食べ物だけではありません。

浴室、冷蔵庫、洗濯機、押し入れ、キッチンの排水口、そして特にエアコンなど、湿気が多い場所にカビが発生しやすく、そこからカビ毒が広がることがあります。

カビ毒は、脳や神経にも影響します。

たとえば、お子さんにこんな様子はありませんか?

- 漢字がなかなか覚えられない

- 「b」と「d」、「p」と「q」の区別がつかない

- 文章を読むときに行を飛ばしてしまう

- 計算のときに行や小数点の位置がずれてしまう

- すぐ不安になったり、落ち着かない

カビ毒は、脳神経系を傷つけ、学習障害にも関連しています。

どんなにがんばっても上手くできない…そんなお子さんは、もしかすると体にたまったカビ毒が原因かもしれません。

他にも、カビ毒の中には不安感を引き起こすものもあります。

体質的に、体の毒素を排出するのが苦手なお子さんがいます。

ですので、まずは、カビ毒の元になるような食べ物を食べないようにするのが一番です。

もしかしたら今、

「うちの子、カビの影響があるのかもしれない…」

「症状が似ているけれど、カビが関係しているのかな?」

と感じていらっしゃるお母さんもいるかもしれませんね。

実は、お子さんにカビ毒の影響があるかどうか、そしてそのカビ毒を体の外にしっかり出せているかどうかは、バイオメディカルの検査で調べることができるんです。

もし検査で、カビ毒がたまっていたり、体からの排出がうまくできていないことがわかったら、それに合わせた対策をとることができます。そして、お子さんの体に合った方法で、効率よくカビ毒を外に出していくサポートをしていきます。

カビ毒の影響が減ってくると、それまで頑張ってもなかなかできなかったことが、少しずつできるようになってきますよ。それはきっと、お子さんの大きな自信につながっていきます。

お母さんが「もしかして…」と感じたその気持ち、大切にしてあげてくださいね。

まとめ

お子さんの様子を見て、「何かの病気では?」と心配になることもあるかもしれません。

でも、それは実は

体の中にある“集中力を妨げる原因”が影響しているのかもしれません。

それらをうまく取り除いてあげることで、子ども本来の集中力や力が、グッと引き出せる可能性があるんです。

食事や生活習慣の見直し、必要な栄養素を補うことで、ぐっと軽くなる可能性があります。

日々の小さな積み重ねが、お子さんの変化につながっていくことも少なくありません。

ちょっとした見直しで、勉強や習い事に前向きになったり、落ち着いて話を聞けるようになるかもしれませんよ。

また、隠れている見えない要素についても調べてみると、

腸内細菌やカビ毒などの問題が隠れていることも少なくありません。

これらの問題については、積極的な治療で解決していくことができます。

それぞれの問題を1つ1つ取り除いていくことで、お子さんが本来持っている力を発揮できたらいいですね。

「やってみたい!」と思えることに、自信を持って進んでいけるようサポートしてあげたいです。

ナチュラルアートクリニック(四ッ谷)不登校外来

山根 理子

当サイトで掲載しているすべてのコンテンツは、著作権法により保護されています。

当サイトの掲載内容(画像、文章等)の一部及び全てについて、無断で複製、転載、転用、改変等の二次利用を固く禁じます。 上記著作権の無断複製、転載、転用、改変等が判明した場合は、法的措置をとる場合がございます。