学校に行きたくても行けない【なぜ?理由がわからない不登校・登校しぶり・対策は?】

- 学校に行きたくても行けない…

- 学校は好きなのに…

- 友達や先生との問題もない…

- このような我が子に、どのように対応してあげたら良いかわからない…

- 「行きたいなら行けるはず」とついつい追い込んでしまう…

- 何もせずに見守っているだけでいいの?

- 行きたいのに行けないのは、何か病気なの?

お子さんが「学校に行けない」ことは、親御さんにとって、とても辛くしんどいことです。

この記事は、不登校のお子さんを持つ親御さんに向けて書いています。

執筆者は、総合内科専門医の山根理子です。

西洋医学的視点だけでなく、漢方を用いた東洋医学や、最新のアメリカのバイオメディカル検査を用いて、お子さんの困り事や発達のトラブルの治療を行っています。

ナチュラルアートクリニック(四ッ谷)で、不登校外来をしています。

「はっきりした理由がわからない」登校しぶり・不登校について、内科的な(機能性医学の)立場からご説明します。

一般の病院の検査では異常が出ないため見逃されている原因や、知られていない原因、ご家庭で出来る対策についてをお伝えします。

副腎疲労外来で、朝起きられないお子さんの治療にもあたっていますので、その経験も織り交ぜてお伝えします。

この記事が、少しでも解決の糸口になりましたら幸いです。

要約

「学校に行きたいけど行けない」となる原因は、下記が挙げられます。

- 起立性調節障害(OD)

- 副腎疲労

- 新型コロナウイルス後遺症

- PANS/PANDAS (感染症が引き起こすメンタル疾患)

- 学校の施設環境が合わない(シックスクール症候群、他)

詳しい情報については、上記の書籍をご参考ください。

目次

「学校に行きたいけど行けない」となる原因

- 学校で普通に勉強して友達とも仲が良いのに、なぜか学校に行けない…

- 行きたいのに怖い。自分でも何でなのかわからない…

- 前の日の夜には行くと言っていても、朝になると行けない…

- 学校に行きたい。勉強したい。友達に会いたい。でも行きたくない…

- サボって休んでいるわけではないんです…

- 体が動かない。動く気がしないんです…

- 明日こそ本当に学校に行きたい。朝になると不安になってしまって…

とおっしゃるお子さんが多いです。

お子さんのお辛い状況を何とか解決したいですね…

たくさんのことを吸収する学生時代です。

「学校に行きたいけど行けない」となってしまう原因がわかれば、解決方法につながります。

「学校に行きたいけど行けない」となる原因として、下記が挙げられます。

- 起立性調節障害(OD)

- 副腎疲労

- 新型コロナウイルス後遺症

- PANS/PANDAS (感染症が引き起こすメンタル疾患)

- 学校の施設環境が合わない(シックスクール症候群、他)

これらの疾患や病態は、

実際は、体の中に機能異常があるのに、

一般の検査では異常が出ないため、

見過ごされていることが多いです。

それでは、まず、おおまかに、それぞれについてご説明します。(詳細は後の方に続けてお伝えしていきます。)

上記の ①〜④の全てでみられる症状

朝起きられない、立ちくらみ、だるさ、睡眠の異常

③ 新型コロナウイルス後遺症、④ PANS/PANDAS(パンス・パンダス)

③、④は、感染症に関連して発症します

風邪のような症状がハッキリ出ない感染症もあるので要注意です。

感染症にかかったことに気づかないこともあるからです。

「こころの問題」が、風邪が原因で起こる(感染症のせいでメンタル症状がでる)ことは、まだあまり知られていません!!

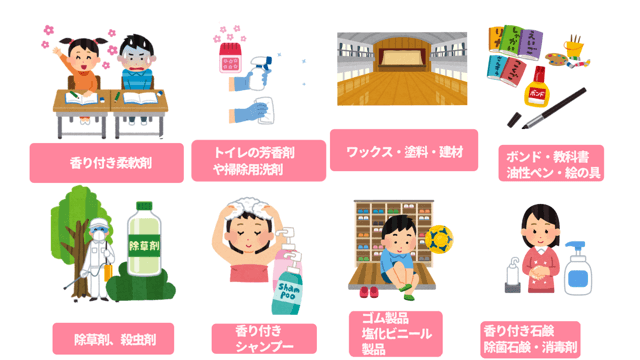

⑤シックスクール症候群、他

学校の施設環境が合わず(校内の空気の汚染などにより)、学校に行くと具合が悪くなるケースです。

それでは、それぞれについて、詳しくご説明して行きますね。

起立性調節障害(OD)

学校へ行きたいけど、朝起きられない、立ちくらみ、頭痛など、朝学校に行く時間に具合が悪くなるために、学校に行けないなどの症状が出ます。

起立性調節性障害とは、自律神経(交感神経や副交感神経)の機能が低下し、立ち上がった時に脳への血流が不十分になり、頭痛、立ちくらみ・めまい、失神、動悸などの症状がみられます。

6〜7割くらい水の入ったペットボトルを想像してください。

フタの部分を頭、底に近い方を足とみなします。

ペットボトルを寝かせている時には、フタ(頭)にも水が行き届きます。

その状態から、ペットボトルを立てると、中の水はフタ(頭)から底の方に流れていき、フタの方には水がなくなります。

立てる時、ペットボトルの底(足)の方を手のひらでキュッと握りつぶすと、フタ(頭)の方へ水が届きます。

人が寝た状態から起き上がる時は、ペットボトルの例えと同様に、血液が足の方に流れていき足の血管が反応して、キュッと収縮してくれれば、めまいや立ちくらみは起こりません。

起立性調節障害のお子さんは、このキュッとさせる血管の反応が弱いために、症状が起きてしまいます。

脱水がある(ペットボトルの中の水が少ない)と、より症状が強くなります。

(自律神経は、立ち上がった時に、血管がキュッと収縮し足に溜まった血液を上に持ち上げて、上半身(特に脳)の血流が不足しないように働きます。この働きが弱いと、起立性調節障害の症状が起こります。)

- 立ちくらみ、失神

- 朝の起床困難

- 頭痛、腹痛、動悸

- 午前中に調子が悪く午後に回復する

- 食欲不良

- 車酔い

- 顔色が悪い

などの症状のうち3つ以上、あるいは2つ以上でも症状が強ければ、起立性調節障害を疑います。

病院で、診察、基本的な血液検査、内分泌学的検査、検尿、胸部レントゲン検査、心電図などを必要に応じて行います。起立性調節障害では、通常、これらの検査では異常がありません。

対処法

- 座位や臥位から起立する時には、頭を下げてゆっくり起立しましょう。

- 立ったままじっとしている状態を1〜2分以上続けないようにしましょう。多めの水分摂取を心がけましょう(1日1.5〜2リットルが目安)。

- 毎日15〜30分程度の歩行を行い、筋力の低下を防ぎましょう。

- 眠くなくても、ベッドに入る時間が遅くならないようにしましょう。

上記で改善しない場合、または、起立状態を保てず日常生活に支障をきたしている重症例では薬物療法も併用します。

起立性低血圧・起立性調節障害(OD)は、朝起きられない原因として診断される率が、一番多いです。

しかし、この診断で治療を行なっているにもかかわらず、なかなか朝起きられるようにならないというお子さんも、かなりいらっしゃいます。

副腎疲労でも同様の症状が見られます。また、新型コロナウイルス後遺症 や PANS/PANDAS に関連した 起立性調節障害(OD)(感染症が引き金になって起こってくる起立性調節障害:POTS)もありますので、これらの病態についても考慮して治療していくことが大切です。

副腎疲労

副腎疲労とは、ストレスが長く続いたり、すごく強烈なストレスが加わった場合などに起こります。

ストレスの量が多すぎることで、ストレスに見合う量の副腎ホルモンを作れなくなってしまうことで起こります。

副腎ホルモンのコルチゾールは、ストレスに対応するホルモンです。

コルチゾールという副腎ホルモンの不足により、ストレスに対応してストレスを切り抜けることが出来なくなってきます。

また、ストレスにより、副腎ホルモンが働くべき場所で働けない・効果を発揮できない状態になったりします。

ストレスとは、精神的ストレスと身体的なストレスです。

お子さんの精神的ストレスといえば、いじめなどの友人関係、先生との関係、受験勉強、親子関係、その他の様々なプレッシャーなどが考えられますね。

身体的ストレスにどんなものがあるかというと、

- 部活動や習い事などの過酷な練習(運動過多)

- 遠方への通学

- 睡眠時間の不足や睡眠の質の不良

- ダイエットやその他の原因による栄養素の不足(新型栄養失調)

- 甘い物や炭水化物の多い食べ物や飲み物による血糖の乱高下

- 腸内環境の問題(消化酵素の不足、腸内細菌の乱れ、腸漏れ症候群など)

- 感染症(肺炎、インフルエンザ、コロナウイルス、溶連菌、マイコプラズマ、その他)

- アトピー性皮膚炎、喘息、副鼻腔炎、歯周病、大きな怪我

- 有害重金属、カビ毒、有害化学物質

上記のような体力的な負担、血糖値の乱高下、栄養不足、炎症などが原因で、副腎疲労は起こります。

これら多種類のストレスが積み重なると、ストレス対応ホルモンの必要量が多くなります。

それぞれのストレスは小さくてもストレスの数が多かったり、数が少なくても1つのストレスが強烈な場合(家族やペットとの死別、親御さんの離婚、いじめなど)も、副腎疲労を起こしてきます。

ストレス量が多すぎて、

それを打ち消すために必要なストレス対応ホルモンを作り出せなくなるためです。

その結果、学校に行けなくなるような症状になるのです。

副腎疲労への対策は…

上記のメンタルストレスとともに、

メンタル以外のストレスも減らしていくことが、早期回復への近道になります。

お家でできる対策は、食事療法と生活環境を整えることです。

軽症の場合は、お食事と生活環境を徹底的に整えると1〜3ヶ月程度で改善してきます。

中等症以上のお子さんは、検査をして問題となっている点についての治療が必要になります。

また、受験などで早く改善させたい場合などは、食事・環境整備とともに、積極的な治療をすると回復が早まります。

食事療法としては

- 血糖が急激に変化しやすい甘いお菓子やジュースを控える

- 小麦製品・乳製品を極力少なくする(腸漏れ症候群を起こす要因となるため)

- できるだけ加工食品(添加物・防腐剤など)は減らす

です。

生活環境を整えるとは、

- 寝室のクローゼットにクリーニング後の洋服や防虫剤を置かない

- リビングやトイレに芳香剤は置かない

- 香り付き柔軟剤の使用は控える

- 新品のマットや家具は揮発性の有害物質を外に置いて飛ばしてから使う

などです。

副腎疲労を起こされているお子さんは、上記の生活用品がら揮発する化学物質を吸い込むことで体調が悪化しやすいです。

現代のお子さんは、知らず知らずのうちに上記のいろいろなストレスが重なって副腎疲労を起こしています。できるところから、精神的なストレスをはじめ、それ以外のストレスを減らしていってあげましょう。

※以下の記事に、副腎疲労でよくみられる症状や特徴、「なぜ学校に行けなくなってくるのか」を、分かりやすく説明しています。

➡︎【慢性疲労・不登校の原因】ストレス対応ホルモンの不足とは?

➡︎「ストレス対応ホルモンの不足」なぜ起こる?【だるさ・不登校の根本原因】

新型コロナウイルス後遺症

コロナ後遺症のお子さんが非常に増えています。

WHO(世界保健機関)では、後遺症(post COVID-19 condition)について、「新型コロナウイルスに罹患した人にみられ、少なくとも2カ月以上持続し、また、他の疾患による症状として説明がつかないもの(通常はCOVID-19の発症から3カ月経った時点にもみられる。)」と定義しています。

コロナ後遺症の症状は、極度の疲労、息切れ、筋肉痛、胸部不快感、動悸、頭痛、思考力・記憶力・集中力・注意力の低下、その他にもいろいろ見られ、200以上の症状があると言われています。

コロナの検査をしないうちに、コロナ感染の初期が過ぎてしまって、コロナに罹ったかどうかも分からないことがあります。

お子さんの場合、新型コロナウイルス感染症に感染した当初に無症状であるか、軽度の症状しかないことが多いです。熱もなく、軽い鼻の症状があるかないか位だと、自分の子供がウイルスに感染していることに気づかないケースが多いです。

ですので、何か誘因がはっきりせず登校できなくなってしまった原因が、実はコロナ感染である可能性があります。

このようなことから、具合が悪いけど原因がわからず、治療法も見つからない…どうしたら良いか分からない…となってしまうのです。

コロナ後遺症は、お子さんの場合、ほとんどの症状は6か月後に消えると言われています。しかし、コロナ後遺症のお子さんの15%は1年経っても症状が持続していたという報告もあります。

コロナ後遺症のメカニズムとして考えられているは、次の通りです。

- コロナにかかった直後の臓器へのダメージがなかなか回復しない

- 免疫機能の異常

- コロナウイルス、ウイルスの成分が持続的に体内に存在し続けている

- 昔感染し体内で息を潜めていたウイルスが、また活発化し始めている

- 腸内細菌のバランスの乱れや腸漏れ症候群を起こしている

- 免疫の誤作動で自分を攻撃する抗体ができた

- 小さな血栓(血管を詰まらせる血の塊)による血流障害

- 脳神経の炎症や血栓による脳神経機能の異常、自律神経の異常

- ミトコンドリア機能異常(体の発電システムの障害)

- コルチゾール(副腎ホルモン)の低下

コロナ後遺症では、上記のような状況から持続的な炎症を起こしていると考えられます。

炎症とは、免疫細胞が病原体と戦うことによって戦場で火事が起こっているような状態です。

一般的には、病原体の侵入があっても一定期間の戦闘で病原体が退治され、炎症(火事🔥)はおさまります。

しかし、コロナ後遺症の方では、上記のような色々な理由から炎症が持続してしまうのです。

持続的な体内の炎症(火事🔥)は、副腎疲労を起こしてきます。

回復のためには、副腎疲労に対する治療が必要になってきます。

消耗してしまったお体を立て直すために、

栄養素を補充し、しっかり発電システム(ミトコンドリア機能)を回復させることが大事です。それと共に、腸内細菌を整え、

さらに残りの要素への専門的な治療をしていきます。

それぞれのお子さんのご状況に合わせて、必要な治療を重点的におこなっていくと回復が早まります。

対策は、まずはご家庭で、副腎疲労でご紹介した対策をしていただくことが大切です。

それと共に、専門的な治療を行っていきます。

PANS/PANDAS (感染症が引き起こすメンタル疾患)

感染症が引き金となり、今までみれらなかった下記の症状が、急に出始めるというのが特徴です。

今まで見られなかった強迫性障害(強いこだわり)や食行動の異常(偏食、今まで食べられていた物に嫌悪感を示すようになる)、のどちらか1つがあり、その上で下記ような症状が出ます。

- 何となく不安になる、家の外に出ると落ち着かない

- 今までと比べてイライラしたり、攻撃的になる

- 睡眠の異常、夜尿、頻尿

- 感覚過敏

- 今までより年齢的に幼い感じになる

- 漢字の書き取りや計算問題ができなくなる、学業成績の低下

- チック(まばたき、目を回す、肩をすくめる、「あっ、あっ」と声を出す

などの症状です。

ある中学生のお子さん

あるお子さんは、中学生で自立していたお子さんでしたが、ある時からお母さんと同じ部屋で一緒に寝たがるようになり、字が汚くなったり、漢字や英語の書き取りが苦手になりました。不安感だけでなく、睡眠障害も出て朝起きられなくなりました。また、カレーが好きだったのに匂いや味がダメになり食べられなくなったということです。

このお子さんは、お食事や生活環境を整えることから始めていただき、その他の治療も行いました。その結果、また今まで通り、1人で寝られるようになり、不安もなくなりました。字もしっかり書けるようになっています。

PANS(パンス)、PANDAS(パンダス)は、感染症の後に、不安、強迫観念/強迫症状、神経性食思不振症(拒食症)、チック、ADHD様行動、学習障害などを起こしてくる疾患です。

上記の症状が全て出るわけではなく、どれか1つだったり、複数みられたりします。その1つの症状がとても軽い場合(友達の視線が辛い、教室の圧がダメなど)もあります。

比較的、最近になって言われ始めた疾患で、日本ではあまり知られていません。

PANS(パンス)、PANDAS(パンダス)では、免疫の誤作動が起こり、感染によって作られた自己抗体(自分自身を攻撃する抗体)が、正常な脳を過剰に攻撃します。

この誤った反応が、脳に炎症を引き起こし、性格の変化、脅迫行動やスキル・能力を失うなどの症状を起こします。

感染症の原因となる病原菌が

溶連菌の場合は、PANDAS (溶連菌感染症に関連する小児自己免疫性精神神経障害) 、

溶連菌以外の場合は、PANS(小児急性発症精神神経症候群)

と言います。

PANSの原因となるのは

- 鼻風邪や喉風邪の原因ウイルス

- インフルエンザウイルス

- マイコプラズマ

- EBウイルス

- 単純ヘルペス感染症

- 水痘(水ぼうそう)

- ボレリア・ブルグドルフェリ(ライム病)

などがあります。

新型コロナウイルスも、PANS/PANDASとの関連が言われています。

対策は、まずは副腎疲労でご紹介した対策をしていただくことが大切です。

その上で、専門的な治療を行っていきます。

詳しくはこちらへ

➡︎風邪が不登校・うつ・無気力の原因に!?【風邪によるメンタル疾患とは?】

学校の施設環境が合わない(シックスクール症候群、他)

以下のような要因のため、学校の環境が物理的に合わないことが原因です。

- 学校で使われている消毒剤、清掃の薬品、駆虫剤、除草剤

- 友達の衣類の香り付きの柔軟剤や防虫剤

- 教室のエアコンのカビ

- 新築・改築による床材・カーテン・接着剤・塗料から揮発する化学物質

- 教室の光

- 教室内の掲示板

- 机や椅子が動く音や話し声がすごく大音響に感じる

これらの原因で、学校が居心地が悪く感じられ、学校にいると体調や気分が悪くなってしまうケースです。

実際、自治体の教育委員会では、「シックスクール問題対応マニュアル」を新たに改訂し、学校における化学物質による健康障害に対する対応が見直されたりしています。

➡︎文部科学省 平成24年「健康的な学習環境を維持管理するためにー学校における化学物質による健康障害に関する参考資料ー」

➡︎厚生労働省 平成29「科学的根拠に基づくシックハウス症候群に関する相談マニュアル(改訂新版)」

上記について、もう少し詳しくご説明していきますね。

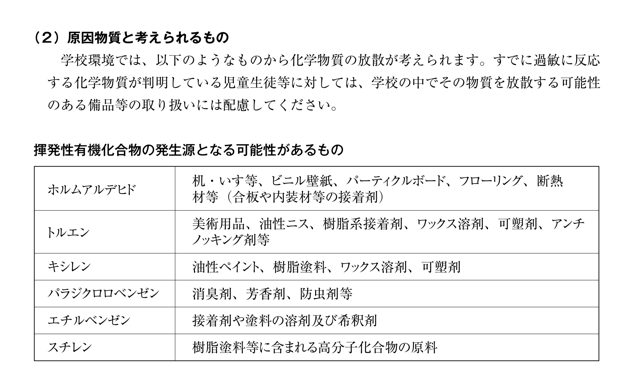

教室内や校内施設の空気の汚染

- 学校で使われている消毒剤、清掃の薬品、駆虫剤、除草剤

- 友達の衣類の香り付きの柔軟剤や防虫剤

- 教室のエアコンのカビ

- 新築・改築による床材・カーテン・接着剤・塗料から揮発する化学物質

学校の教室でこんなことがありうるの???

そんなわけないじゃん!

とお思いになるかもしれませんが、そうでもないんです。

シックスクール問題として、教室内の環境への対応マニュアル(「有害化学物質の室内濃度低減に向けて」など)を作っている自治体が増えています。

上記の❶〜❹については、教室内の空気中にただよう色々な化学物質に触れることで、だるさ、頭痛、吐き気、頭がぼーっとする、集中できないなどの症状が起こります。

校内では、香り付き柔軟剤や、文具から揮発する化学物質など使用する人数が多いため、室内の化学物質の濃度が高い恐れがあります。それに加えて、ワックス剤や掃除用洗剤、消毒剤など、それぞれが少量でも積み重なると総量が多くなっている可能性も考えられます。

これらの化学物質の影響のため、苦痛で、学校内に居られなくなってしまうのです。

アレルギー体質や、薬品や有害化学物質の影響を受けやすい体質(有害物質を体外に出せない体質・すでに体内に許容量以上の有害物質が蓄積している)のお子さんは、影響を非常に強く受けてしまいます。

ですので、同じ化学物質に触れていても、症状が出るお子さんと出ないお子さんといて、お子さんによって違いが出るのです。

詳しくは下記をご参考ください。

➡︎知ってびっくり 子どもの脳に有害な化学物質のお話 · 水野 玲子

➡︎文部科学省 健康的な学習環境を維持管理するために-学校における化学物質による健康障害に関する参考資料-その2

ある小学生のお子さんは…

ある小学生のお子さんは、なぜか月曜など週はじめに登校すると具合が悪くなってしまい、登校しぶりも時々みられました。

サザエさん症候群みたいなものかな?と親御さんは思っていましたが、改修工事が始まったあたりから、「学校に行きたくない」とお子さんは言い出しました。

そこで、検査をしてみると、有害化学物質の影響が確認されたのです。

その学校では週末に清掃や床のワックスがけを行っていて、特に臭いは感じないのですが、ワックスの成分が揮発して室内の空気を長期間にわたって高濃度に汚染していたようです。

学校は、週末は締め切ってしまい、空気の換気が不十分になります。このため、週始めは空気の汚染率が高く、具合が悪くなってしまったのではないかと考えられます。また改修工事の時のペンキも影響していたようです。

学校に行けない期間に、ご家庭内でも化学物質や食品添加物などがなるべく体に入らないような対策を取ってもらい、たまってしまった有害物質を除去していくような治療をしたところ、また登校できるようになりました。

他にも、椅子や机の移動時の雑音予防に付けられているテニスボールから揮発する有害化学物質に影響を受けてしまうお子さんもいらっしゃいます。

季節の変わり目には、衣替えで友だちの防虫剤が付着した服から揮発する有害物質で、体調が悪くなり易くなる場合もあります。

上記の副腎疲労症のところでお伝えしたように、現代の生活は、自宅内の環境や口に入るものも含めて、化学物質が非常に増えています。

有害物質の入ってくる量が体外に排出する量より多いと、だんだん蓄積していき、体や心に影響してきます。

お子さんは体が小さいので、影響が大きいです。

さらに、子どもの脳はお母さんのお腹にいる時から10代半ばまでに完成されていきます。脳が完成する前に有害物質に多く触れると、脳の発達に悪影響を及ぼします。また、脳以外のそれぞれの臓器の機能にも影響を及ぼし、だるさや頭痛、吐き気など色々な症状が出てきます。

コップの水が溢れてしまうのと同じように、体内に溜まった有害物質の量がお子さんのコップの大きさを上回ってしまうと、色々な症状が出始め、学校に行けなくなってしまいます。

対策は、普段の生活で、できるところからお子さんが触れる可能性のある有害物質の数を減らしていただくということです。

また、副腎疲労のところでご説明した

お食事療法や生活上の対策をしていただくことが大事です。

その上で、

溜まってしまった有害物質を取り除いていくような治療を行っていくと

症状改善につながります。

教室内は刺激が強すぎる

- 教室の光が眩しすぎる

- 教室内の掲示板がチカチカする

- 机や椅子が動く音や話し声がすごく大音響に感じる

これらのことがあると、感覚過敏のあるお子さんにとっては、教室にいることが辛くなってしまいます。

感覚過敏とは、聴覚、視覚、触覚、嗅覚などの感覚が過剰に敏感な症状のことです。五感から受け取る刺激が、非常に強く感じられてしまうのです。

教室の窓辺の光や蛍光灯の光が、炎天下に外で白い紙を見た時のように眩しく感じられたり、教室の掲示物が色とりどりの市松模様の部屋の中にいるように感じられて不快になる・集中できないなどになってしまうお子さんもいらっしゃいます。

音に敏感な場合は、机を動かす音や、話し合いの時間に友達が一斉に話し始めるガヤガヤ音などが、大音響のように耳に響いていられなくなったりします。

感覚過敏は

栄養素の不均衡や

感染症による影響(PANS/PANDASやコロナ後遺症)によって

感染後から現れる例もあります。

その他にも感覚過敏を起こす要因があり、

それぞれに対する治療で症状が軽くなる〜問題ない程度になる場合があります。

まとめ

①〜④は互いに関連がある場合があります。ベースに② 副腎疲労があって① 起立性調節障害(OD)を起こしやすくなっていたり③ コロナ後遺症 や④ PANS/PANDAS があると、副腎疲労を起こしてきます。感染症が契機になって、①起立性調節障害(OD)を起こすこともあります。⑤の「環境が合わない」のそれぞれの要因も、副腎疲労の原因となったりします。

学校に行きたくても行けない…

なんだか分からないけど行けない…

明日は行こうと思っているんだけど、朝になるといけない…

となる原因には、今回お伝えしたような疾患や事情が隠れている場合があります。

学校に行けない、やりたいことを出来ない、体が自由にならない、理由なく自分ではどうにもできない不安感が出るなど、お子さんにとっては非常に辛い・苦しい状況と思います。ご本人も大変悩まれ、さらにダメな自分とご自身を責めているかもしれません。

取り除ける原因があるのなら、できるところから取り除いてあげたいですね。

元気に行きたいところに行って、好きなことを思いっきり楽しんでもらいたいです。

ナチュラルアートクリニック(四ッ谷)不登校外来

山根 理子

当サイトの情報を転載、複製、改変等は禁止いたします。