理由がわからない不登校のホントの原因は?【中学生の声を反映した調査結果より】

要約

不登校を起こす原因は次の通りです。

- 朝起きられない(起立性調節障害だけではない!)

- 学校に行こうとすると、体調が悪くなる(なぜストレスに敏感に?)

- 理由のない不安

- 授業がよくわからない・ついていけない(学びづらい要因が?)

- 学校は居心地が悪い(物理的な環境が合わないことも!)

- 友達とうまくいかない

- 自分でもよくわからない(不調を自分で説明できないことも!)

- 学校に行く意味がわからない(ギフテッド児かも?)

- 先生とうまくいかない

- 受験で燃え尽きた(せっかく合格したのに…)

- 学校が合わない(思ってたのと違う?)

- 発達障害(日常に困難さが多くて学校が苦痛なのかも…)

- 非行(安心できる居場所がない?)

- 介護(ヤングケアラー)

この記事では、不登校の色々な理由を網羅しています。さらに、それぞれの不登校の理由を起こすさらにその原因(不登校の根本的原因)もお伝えします。

お子さんの不登校で悩んでいらっしゃる親御さんに、なぜそのような症状(不登校の理由となる症状)が出るのか、お子さんが学校に行きにくくなる原因について、統計データを元に、不登校の理由・原因を網羅してご説明します。

内科医の立場から、一般によく知られていない原因も含めて、不登校を起こす根本的な原因を考えうる範囲で網羅してお伝えいたします。

また、不登校外来で、朝起きられないお子さんの治療にもあたっていますので、その経験も織り交ぜてお伝えします。

総合内科専門医の山根理子です。西洋医学的視点だけでなく、漢方を用いた東洋医学や、機能性医学を用いて、副腎疲労をはじめ、不登校のお子さんの治療や、発達のトラブルの治療を行っています。

ナチュラルアートクリニック(四ッ谷)で、不登校外来をしています。

目次

- 1 理由がわからない不登校のホントの原因は?【中学生の声を反映した調査結果より】

- 1.1 朝起きられない(起立性調節障害だけではない!)

- 1.2 疲れる・だるくてやる気が起きない(こうなる隠れた原因があるかも!?)

- 1.3 学校に行こうとすると、体調が悪くなる(なぜストレスに敏感に?)

- 1.4 理由のない不安

- 1.5 授業がよくわからない・ついていけない(学びづらい要因が?)

- 1.6 感覚過敏

- 1.7 学校は居心地が悪い(物理的な環境が合わないことも!)

- 1.8 友達とうまくいかない

- 1.9 自分でもよくわからない(不調を自分で説明できないことも!)

- 1.10 学校に行く意味がわからない(ギフテッド児かも?)

- 1.11 先生とうまくいかない

- 1.12 受験で燃え尽きた(せっかく合格したのに…)

- 1.13 過労、生活リズムのずれ、通学時間がかかりすぎて登校するパワーがない

- 1.14 学校が合わない(思ってたのと違う?)

- 1.15 発達障害(日常に困難さが多くて学校が苦痛なのかも…)

- 1.16 非行(安心できる居場所がない?)

- 1.17 介護(ヤングケアラー)

- 2 まとめ

理由がわからない不登校のホントの原因は?【中学生の声を反映した調査結果より】

近年、小中学生の不登校が急激に増えてきています。

お子さんが学校に行けない状況に直面したとき、親御さんとしては「どうして行けないの?」「何が原因なんだろう」と心配になり、どうサポートしてよいのかわからず、戸惑ってしまうこともあると思います。

実は、お子さん自身も「なぜ行けないのか」がうまく言葉にできなかったり、自分でも理由がはっきりわからなかったりすることがよくあります。

原因が見えず、どう解決していいのかもわからないまま、学校に行けない期間が長引いてしまうと、親御さんもお子さんも、気持ちがどんどん追い込まれてしまうことがあります。

中には、自分を責めてしまったり、「どうしてこうなってしまったんだろう」と悩み続けることで、心が疲れ切ってしまい、一時的にうつのような状態になるお子さんもいらっしゃいます。

でも、不登校の背景には、適切なサポートや治療によって少しずつ改善していける原因が隠れていることもあります。

子ども時代の楽しい思い出や、ワクワクするような体験は、大人になっても心に残る大切な宝物になります。

この記事が、お子さんがキラキラした笑顔で、やりたいことに向かって「行ってきまーす!」と元気に出かけていく日につながる、ささやかな参考やヒントになれたら――

そんな思いでお届けしています。

この記事でわかること

不登校の理由以下のものについて、それぞれの根本的な原因を説明します。

- 朝起きられない(起立性調節障害だけではない!)

- 疲れる・だるくてやる気が起きない(こうなる隠れた原因があるかも!?)

- 学校に行こうとすると、体調が悪くなる(なぜストレスに敏感に?)

- 理由のない不安(不安になりやすい原因が…)

- 授業がよくわからない・ついていけない(学びづらい要因とは?)

- 学校は居心地が悪い(物理的な環境が合わないことも!)

- 友達とうまくいかない

- 自分でもよくわからない(不調を自分で説明できないのはなぜ?)

- 先生とうまくいかない

- 受験で燃え尽きた(せっかく合格したのに…)

- 学校が合わない(思ってたのと違う?)

- 発達障害(日常に困難さが多くて学校が苦痛なのかも…)

- 学校に行く意味がわからない(ギフテッド児かも?)

- 非行(安心できる居場所がない?)

- 介護(ヤングケアラー)

なお、中学生の理由・原因の網羅としていますが、上記の原因は、小学生や高校生にも当てはまるので、中学生以外のお子様を持つ方も、ぜひ、参考にしてください。

この記事は、文部科学省の令和3年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果と2020(令和2)年度に文部科学省が小学校6年生と中学校2年生を対象に行った「不登校児童生徒の実態調査」、日本財団2018不登校傾向にある子どもの実態調査を参考にしています。

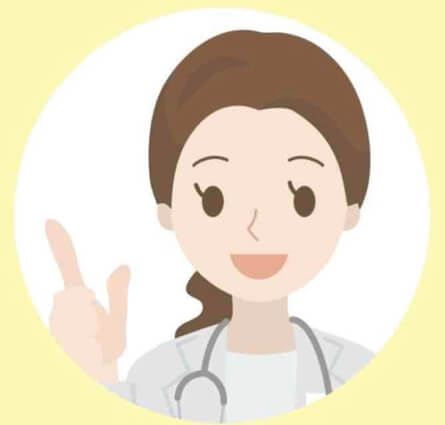

「令和3年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果概要」では、前年度に引き続き今年度も不登校児童生徒の数は増加しています。

この中で、「不登校の要因」として示されている「本人に係る状況」では、「無気力、不安」が49.7%、次に「生活リズムの乱れ、あそび、非行」が11.7%の順で多いという結果です。

この調査の回答は、各学校が行うものなので、学校が不登校の理由をどのように捉えているかがわかります。

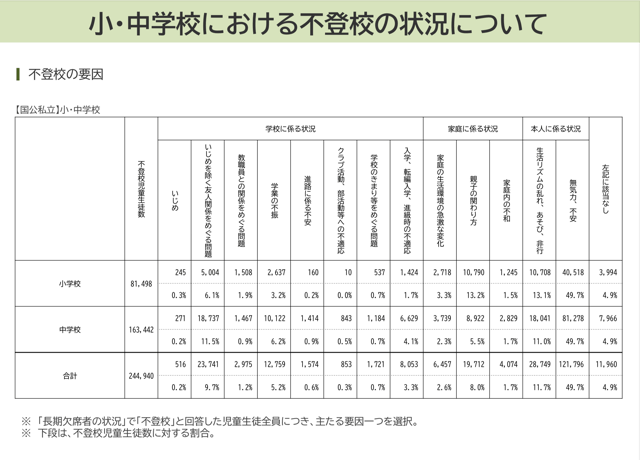

この数値に対して、比較されるのが、2020(令和2)年度に文部科学省が小学校6年生と中学校2年生を対象に行った「不登校児童生徒の実態調査」や、日本財団による中学生本人を対象とした「不登校傾向にある子どもの実態調査(2018)」です。

こちらの文部科学省調査の「不登校児童生徒の実態調査」は回収率が低く(小学生6年生713件:回収率11.7%,中学校2年生1,303件:回収率8.2%)、日本財団調査は対象者数が6450人でした。しかし、どちらも児童生徒本人の声が載せられています。

これらの児童生徒本人の声では、「最初に行きづらいと感じ始めたきっかけ」としては、「身体の不調」や「生活のリズムの乱れ」と並んで「先生のこと」「友達のこと」が20%以上あげられ(文部科学省調査)、「中学校に行きたくない理由」について、身体的症状以外の要因では「授業がよくわからない」「良い成績がとれない」「テストを受けたくない」など、学習面での理由がみられました(日本財団調査)。

調査の結果は次のリンクからみることができます。

➡︎令和3年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果概要

それでは、それぞれの要因について、その要因を起こす原因についてご説明していきます。

朝起きられない(起立性調節障害だけではない!)

「生活のリズムの乱れ」に関連するものとして、「朝起きられない」という症状があります。

朝起きられない原因としては、以下のものがあります。

朝起きられない5つの原因

- 起立性調節障害(OD)

- 体内時計の乱れ

- ストレス

- 睡眠時無呼吸症候群

- 副腎疲労

朝起きられない原因として、一番多く診断されるのは、起立性調節障害(OD)です。

起立性調節障害(OD)以外にも上記のような原因があり、起立性調節障害(OD)と診断されてその治療をしていてもなかなか改善されない場合は、別の原因(上記2.~6.)で朝起きられないのかもしれません。

起立性調節障害(OD)

起立性調節性障害とは、自律神経(交感神経や副交感神経)の機能が低下し、立ち上がった時に脳への血流が不十分になり、頭痛、立ちくらみ・めまい、失神、動悸などの症状がみられます。

自律神経は、立ち上がった時に、血管がキュッと収縮し足に溜まった血液を上に持ち上げて、上半身(特に脳)の血流が不足しないように働きます。この働きが弱いと、起立性調節障害の症状が起こります。

体内時計の乱れ

体内時計が乱れると、体の中の細胞が今が朝なのか夜なのか判断できなくなります。

このため、細胞が朝の活動のためのエンジンがかけられなくなり、また夜の体を休める状態への切り替えができなくなります。

そうすると、朝起きれない…夜眠れない…という状態が起こります。

ストレス

さまざまなプレッシャーがあると、ずっとそのことが頭から離れず緊張が続き、夜遅くまで寝付けない、眠りが浅くなり、朝起きられず、目覚めが悪くなります。

睡眠時無呼吸症候群

睡眠中に鼻やのどのあたりの空気の通り道が狭くなり、空気が無理やり通ることで、大きないびきをかきます。

そして、空気の通りが極度に悪いと、空気が吸えず呼吸停止したりします。

睡眠中の呼吸の空気の通り道が狭くなることで、うまく空気が吸い込めず低酸素になるため、眠りが浅くなり、何度も目覚めたり、朝なかなか起きられなくなったり、日中も注意力散漫になったりします。

副腎疲労

副腎は腎臓の上にある小さな臓器で、元気に活動できるようにするホルモンを作っています。

このホルモンの働きの一つに、ストレスへの対応があり、ストレスホルモンとも呼ばれています。

副腎疲労は、適切な量の副腎ホルモン(ストレスホルモン)が作れなくなり、さまざまな不調な症状が出ます。

原因は、長期間のストレス、過労(遠方への通学、過度のスポーツなどの練習、受験勉強)、睡眠の不良、感染症(コロナや他のウイルスや細菌感染症)、環境化学物質(農薬や食品添加物、クリーニング溶剤など)です。

症状としては、寝ても休んでも治らない疲労感、朝起きられない、頭痛、動悸、吐き気、腹痛、やる気が起きない、頭がボーとして頭が回らない、夜眠りたいくても眠れない、理由のない不安や緊張などがあります。

➡︎【慢性疲労・不登校の原因】ストレス対応ホルモンの不足とは?

➡︎「ストレス対応ホルモンの不足」なぜ起こる?【だるさ・不登校の根本原因】

➡︎朝生きれない中学生の5つの原因【解決に向けた対策・病院は何科に行くべき?】

疲れる・だるくてやる気が起きない(こうなる隠れた原因があるかも!?)

文部科学省の調査では、「無気力、不安」が49.7%でした。この「無気力」ですが、「疲れやだるさのために、やる気が起こらない」という場合も考えられます。

「疲れる・だるくてやる気が起きない」の8つの原因

- 貧血

- 肝臓・腎臓の機能障害、肺・心臓疾患

- 甲状腺機能低下

- 糖尿病

- 栄養不良(蛋白質の低下)

- 睡眠の不良(熟睡できていない、睡眠時間の不足)

- 慢性疲労症候群

- 副腎疲労

「疲れる・だるくてやる気が起きない」という症状が出た場合は、病院では「疲れる」や「だるい」以外の別の症状も聞いて、貧血、肝臓・腎臓の機能障害、肺や心臓疾患、甲状腺機能低下、糖尿病、栄養不良(蛋白質の低下)などの「疲れ・だるさ」を起こす原因を調べる検査をします。

つまり、内臓疾患が原因で「だるさや気力の低下」が起こっていないかを調べます。

検査で特に異常が出ない場合は、下記のようなものによる可能性があります。

睡眠の不良

睡眠中に脳と体の両方を休めています。睡眠中に成長ホルモンが多く分泌され、体の成長や細胞の修復、代謝調節を促しています。また、免疫力の向上や、精神面の安定にも、睡眠は重要です。

睡眠不良とは、睡眠時間が不足していたり、時間的には6〜7時間の睡眠が取れていてもその間に熟睡できていない場合などです。

睡眠不良だと、上記の大切な睡眠の役割が不十分になり、不調をきたします。

睡眠の不良を起こす原因には、ストレス、体内時計の乱れ、睡眠時無呼吸症候群、メラトニン(睡眠ホルモン)の体内産生の不良、副腎疲労症候群などがあります。

小児慢性疲労症候群(CCFS:Childhood Chronic Fatigue Syndrome)

健康に生活していたお子さんが、風邪などの感染症をきっかけとして、原因不明の激しい疲労感に襲われ、それ以降、疲労感とともに、微熱、頭痛、脱力感や思考の障害、抑うつなどの精神症状が長く続き、健全な社会生活が困難となる疾患です。

副腎疲労

上記の「朝起きられない」原因に記載した「副腎疲労」の記載を参考にしてください。

下記の記事で、さらに副腎疲労について詳しくご説明しています。

➡︎【慢性疲労・不登校の原因】ストレス対応ホルモンの不足とは?

➡︎「ストレス対応ホルモンの不足」なぜ起こる?【だるさ・不登校の根本原因】

学校に行こうとすると、体調が悪くなる(なぜストレスに敏感に?)

学校へ行こうとすると、体調が悪くなる2つの原因

- 身体表現性障害(心身症)

- 副腎疲労

身体表現性障害(心身症)

ストレスの影響が、体に現れるのが身体表現性障害(心身症)です。ストレスが蓄積されたために、体に症状が出る状態を言います。

体に現れる具体的な体の症状は、過呼吸、胃の痛み、頭痛、腹痛、下痢、ぜんそく、アトピー性皮膚炎、自律神経失調症など色々あります。

副腎疲労

上記の「朝起きられない」原因に記載した「副腎疲労」の記載を参考にしてください。

副腎疲労があると、ストレス対応する力が低下し、エネルギー切れを起こしやすくなり、頭が働かなくなります。

ですので、慣れない場所に行くことや会話に瞬間的に臨機応変に対応するのに、非常に労力を要するようになります。

下記の記事で、さらに副腎疲労について詳しくご説明しています。

➡︎【慢性疲労・不登校の原因】ストレス対応ホルモンの不足とは?

➡︎「ストレス対応ホルモンの不足」なぜ起こる?【だるさ・不登校の根本原因】

理由のない不安

何か心配事や気掛かりになることがあるわけでもないのに、勝手に不安感が持ち上がってきてしまうような場合です。

周りの人に、「気にしないようにすれば良い」と言われても、不安を拭えません。原因には以下のようなものが考えられます。

- 不安神経症

- 腸内細菌叢の乱れ(悪玉菌の増加)

- 副腎疲労

- 消えるべき赤ちゃんの反射が残っている(原始反射の残存)

- 小児急性発症神経精神症候群(PANS)/連鎖球菌感染症に関連する小児自己免疫性精神神経障害(PANDAS)

不安神経症

不安神経症とは、不安や恐怖の感情が、普段の状態とは異なって過剰に付きまとってしまい、日常生活に支障を期待してしまうことです。過度のストレスや疲れなどをきっかけとして、感情のバランスが崩れてしまい、理由に不釣り合いな不安と恐怖が出つづけてしまいます。

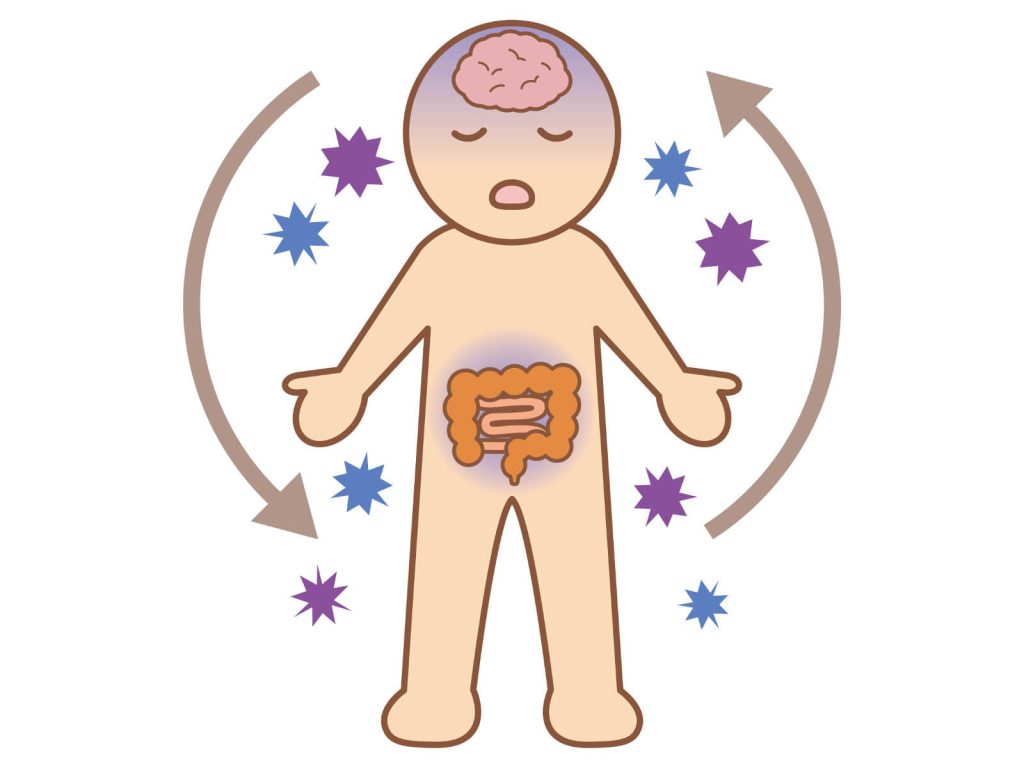

腸内細菌叢の乱れ(悪玉菌の増加)

腸と脳は互いに影響を及ぼし合っています。ストレスを感じるとお腹が痛くなって下痢をしたり、反対に便秘になったりします。

ですが、その逆もあり、腸内環境の不健康がきっかけで脳にストレスがかかり、不安や緊張、不眠、意欲の低下といった精神症状も出ることがあります。

食生活の乱れ、偏食、甘いものの摂りすぎ、添加物たっぷりの加工食品、酸化した油まみれの出来合いのお惣菜、暴飲暴食、過剰なストレスなどが続いていると、腸内細菌が乱れて、悪玉菌の割合が多くなります。

下痢・便秘がある場合はもとより、お通じの乱れがない場合でも、腸内環境が不健康になっている場合があります。腸内細菌のバランスの乱れがあるかどうかは、検査で明らかになります。

副腎疲労

上記の「朝起きられない」原因に記載した「副腎疲労」の記載を参考にしてください。

下記の記事で、さらに副腎疲労について詳しくご説明しています。

➡︎【慢性疲労・不登校の原因】ストレス対応ホルモンの不足とは?

➡︎「ストレス対応ホルモンの不足」なぜ起こる?【だるさ・不登校の根本原因】

小児急性発症神経精神症候群(PANS)/

溶連菌感染症に関連する小児自己免疫性精神神経障害(PANDAS)

PANS、PANDASは、突然に強迫神経症状が出たり、不安、偏食になったりする疾患です。

明らかな発熱〜風邪かな?という軽い症状の後すぐに発症する場合と数ヶ月後に発症する場合と色々あります。しかし、今までみられなかった症状が、急に出始めるというのが特徴です。

一般に、強迫性障害(OCD)または摂食障害と診断されますが、今まで見られなかった症状が突然の発症するという点が、一般の精神疾患と違う点です。

さらに、気持ちの落ち込み、ネガティブな発言が多くなる、自分でコントロールできない不安感が出てきたり、感覚(音・光・匂い・触覚)の過敏性、今まで備わっていた学力が低下したり、文字の読み書きなどが困難になる(学習障害を発症する)などの症状が出ます。

他に、実年齢より小さい子どもの時に戻ったような行動をしたり、おねしょが始まったり、睡眠障害が出てきたり、それまでみられなかったことが起こってくることもあります。

これらの症状のうち1つの症状だけが目立つ場合と、複数の症状がみられる場合があります。

PANSの原因は、感染症、代謝障害、環境化学物質やその他の炎症反応によって引き起こされると考えられています。

風邪かなと思われる発熱の後、急に不安症状が出て、学校にいけなくなる、漢字の読み書きができなくなって勉強が出来なくなってくる、学校でのガヤガヤした音が苦手になるなどの例があります。

風邪症状のあとしばらく経ってから、時間差を持って現れてくる場合も多いので、親御さんも、まさか感染症が原因でこのような症状が出ているとは!?と、気付きにくい場合が多いです。

➡︎PANSについてはコチラ(風邪が不登校・うつ・無気力の原因に!?【風邪によるメンタル疾患とは?】)

授業がよくわからない・ついていけない(学びづらい要因が?)

日本財団の調査では、学校に行きたくない理由で、勉強に関する項目が多くありました。

「テストを受けたくない」16%

「小学校の時と比べて、良い成績が取れない」13%

「授業がわからない・ついていけない」11.6%

と勉強に関する理由は全体で、40.6%もありました。

授業が分からない、難しく感じてしまう4つの原因

- 勉強不足(基礎学力の不足)

- 授業の進度が早すぎる

- 学習障害(一生懸命取り組んでいるのに、色々な原因で中々身につかない)

- 学習環境(教室の光度、教科書の色、がその子に合わないなど)

勉強不足(基礎学力の不足)

小学校高学年頃から、学習内容が複雑化、抽象化します。特に国語と算数で顕著です。国語は覚えなければいけない漢字の中に複雑で画数の多いものが目立つようになります。

算数も分数、少数、□を使った式などは、頭の中で組み立てて理解しないといけない問題が出てきます。算数は積み重ねが大事なので、基礎的な内容の理解が不十分なまま進んでいくと、どうしても勉強が辛くなってきてしまいます。

授業がわからない、小学校の時と比べて、良い成績が取れない(学習量が増える中学)

さらに、中学になると、勉強の内容がぐーっと難しくなります。また、1回の授業で学ぶことが多く、難易度も高くなります。

小学校は単元ごとにテストを受けるので、習ってすぐの忘れないうちにテストを受けるので高得点が取りやすいです。しかし、中学は1学期に1〜2回のテストで習ってから1ヶ月くらい経ってからの試験ですので、習ったことを覚えていられるお子さんは多くありません。

友達も増え、部活の練習も本格的になって色々と忙しくなってくる中で、特に難しくなってくるのが数学と英語です。どちらも「積み上げ型」の科目なので、どの時期かで十分理解しないまま、授業が進んでしまうと、何が何だかわからなくなってしまいます。何とかしようと思っても、理解できなくなったところに戻ってそこから積み上げをしていくことになり、学校の授業のペースにまで追いつくのが非常に大変になります。

学習障害(一生懸命取り組んでいるのに、色々な原因で中々身につかない)

全般的な知的発達に遅れはないものの、「聞く」「話す」「読む」「書く」「計算・推論する」能力のいずれかに困難が生じることです。

学習障害のタイプには

- 読字障害(ディスレクシア)

- 書字障害(ディスグラフィア)

- 算数障害(デスカリキュラ)

があります、

学習障害は本格的な学習に入る小学生までは気づかないことが多いです。

苦手な内容によって、小学校中学年くらいになってわかってくるお子さんもいます。

2012年に小中学校教師を対象とした全国調査によると、学習面に著しい困難を示す児童生徒は4.5%存在することが示されています。

(読字障害)

まったく読めないわけではなく、正確に読んだり、スムーズに読んだりするのが難しいです。

- 文章や行を読み飛ばす

- どこを読んでいるのかわからなくなる

- 「っ」や「ょ」などの小さい文字の認識が難しい

- 「ろ」や「る」、「わ」と「ね」などの形の似ている文字を見分けにくい

- 「b」と「d」、「p」と「q」、「h」と「n」などの形の似ている文字を見分けにくい

➡︎漢字を書くのが苦手【不登校を克服!】

(書字障害)

- 小学3年生くらいになっても、鏡文字になる、変と作りを逆に書いてしまう

- 漢字をなかなか覚えられない(正確に書けなかったり、書写しに時間がかかったりする。)

- 会話の内容を書き留められない

など

➡︎漢字を書くのが苦手【不登校を克服!】

(算数障害:2012年の文部科学省の調査では、小中学生の2.3%に見られるとされています。)

小学生の低学年のうちから、わかるものとしては、

- 数の大小や順番が解らない

- 暗算はできるのに筆算ができない

- いつまでも指を折って数をかぞえている

- 時計が読めない、時間が解らない

- 九九がいつまでも覚えられない

9歳を迎える頃に、算数障害の困難さが特に大きくなります。抽象的な問題や手続きの多い問題が増えるため、低学年の時はなんとかついていけても、小学3〜4年性頃から困難さが生まれます。

- 多数桁の数の足し算・引き算の繰り上がり、繰り下がりを間違える

- 四捨五入ができない

- 文章題の内容を視覚的なイメージにつなげられず、絵や図にすることができない

- 答えを出すための数式が立てられない

などの困難さが、小学校高学年の算数を解く上で支障をきたしてきます。

また、算数障害の子どもは、計算をするとき短い記憶が曖昧なために、足し算などの単純な計算に苦労したりします。

ですが、知的能力に問題がないことが多いので、円滑な対人関係を築き学校生活の中で一見問題もないように見える場合が少なくありません。

学習障害を起こす原因の中の1つに、上記でお伝えしたPANS(小児急性発症神経精神症候群)、溶連菌感染症に関連する小児自己免疫性精神神経障害(PANDAS)があり、早期の治療により、お子さんの本来の力を発揮出来るようになる場合があります。

➡︎PANSについてはコチラ(風邪が不登校・うつ・無気力の原因に!?【風邪によるメンタル疾患とは?】)

また、水銀・鉛・アルミニウムなどの有害重金属や、環境毒素、カビ毒が体内に多く溜まっている場合にも、学習に影響が出てきます。これらの毒素を早期に排出していくことで、出来ることが増える場合があります。

他にも、赤ちゃんの時の反射が残っている(原始反射の残存)によっても学習に影響が出ます。こちらは、医師監修の特別なプログラムによるトレーニングで改善を目指していきます。

感覚過敏

聴覚、視覚、触覚、嗅覚などの感覚が過敏になっていることです。それぞれの感覚への刺激がとても大きく強く激しいものに感じられ、それが苦痛になったり、その刺激を受けることで、感覚過敏がない人に比べて疲労しやすかったりします。

教室の音(例:机や椅子を引く音、話し合い時のガヤガヤ音)、蛍光灯の光が眩しすぎる、教室内の掲示物が目にチカチカして辛い、鉛筆を持つと鉛筆と指が接触する部分がくすぐったく感じられ持っていられない、教室や理科室などの匂いが苦手、などの症状です。

日常の何気なくできるはずのことが、大変な苦労と我慢を必要とするので、通常の生活が非常に忍耐のいる辛い状況となっています。

ある一つの感覚に過敏な人もいれば、複数の過敏がある人もいて、その強弱も人によって違います。お子さんにとっては、自分の体しか体験したことがないので、他のお子さんよりも大変な思いをしていることも分からず、我慢が足りないなどと責められてしまいます。

そのようなことが辛くて、登校できなくなる場合もあります。

感覚過敏は、治療をすると、過敏性が軽くなり、ご本人が生活しやすくなる場合があります。

学校は居心地が悪い(物理的な環境が合わないことも!)

「学校は居心地が悪い」の8つの原因

- 教室の光が眩しすぎる

- 教室内の掲示板がその子にとってはガチャガチャ煩雑に感じる

- 教室の中の机や椅子が動く音や話し声がすごく大音響に感じえる

- 消毒や清掃の薬品などが、体にこたえてつらい

- 校庭に撒いた駆虫薬や除草剤などが、体にこたえてつらい

- 新築・改築による床材・カーテン・接着剤・塗料から揮発する化学物質が苦手

- 友達の柔軟剤の香りで吐き気や怠さがでる

- 季節の変わり目など、友達の衣類についている防虫剤が揮発してそれにより体調が悪くなる。

上記の1.~3.は、感覚過敏が影響しています。

4.~6.は、校内に揮発している化学物質を吸ってしまい、それを体の中でうまく処理するのが苦手な体質のために、学校の中に入ると気持ち悪くなったり、だるくなったりするお子さんがいます。化学物質をうまく処理できないせいで、頭がぼーっとして勉強の内容が理解しにくくなったりする場合もあります。

揮発した消毒薬(コロナの流行時など)、友達の柔軟剤・防虫剤の揮発したもの、床のワックスがけの後の揮発した薬剤、校庭に撒かれた駆虫薬や除草剤、などを吸入することで、頭痛や吐き気が出る、頭がぼーっとして働かないなどの症状が出る場合もあります。

このようなお子さんの場合、すでに体内に溜まってしまった化学物質やその他の毒素の排出を促進させる治療を行います。

そうすることで、環境化学物質の影響が強く出ないようになり、症状が軽くなることがあります。

友達とうまくいかない

「友達とうまくいかない」の2つの原因

- いじめ

- コミニュケーションが苦手

いじめ

いじめは年々増加しています。スマホの普及により、SNSやインターネットを活用したいじめが新たに増加しています。

直接対面で本人に嫌がらせをする他、インターネットを活用した嫌がらせも併用されて、より悪質になっています。

学校は良くも悪しくも、平均的ではみ出さない子を良しとします。

多様性が大事と教えられながらも、自然と同質性が求められます。人と違うことが好きだったり、そうでなくとも、ちょっとしたことで、「変わり者」「変なヤツ」というレッテルを貼られ、いじめられることもあります。

いじめは身体的な暴力や言葉の暴力、さらには心理的な嫌がらせなど、様々な形で現れます。被害者はしばしばいじめっ子たちからの攻撃によって傷つき、自尊心や自信を失うことがあります。これにより、学校へ行くこと自体が恐怖と結びつき、不登校へとつながります。

2013年に「いじめ防止対策推進法」が交付されたことにより、いじめの定義について「いじめられている側の視点に立つ」ことが明確化されました。

これにより、学校や教育委員会が「いじめはない方がいい」とする姿勢から「できるだけ認識する」姿勢に変わったため、軽微なものも報告件数に入れる傾向となり、これも件数の増加につながっているかもしれません。

いじめは増加している不登校の原因の1つですが、いじめが原因であるかどうか、無理に問いただして学校の出来事を聞き出すのは難しいです。ご本人が話したいと思う気持ちになるまで、待ってあげたいです。

いじめられていた場合、その出来事を親御さんに打ち明けるのは、お子さん本人が自分を否定するのと同じなので、本人にとって非常に辛いことでなす。

お子さんと家でゆっくり一緒に過ごす中で、お子さんが話したくなったら、少しずつ話しを聞くことができるかもしれません。

コミニュケーションが苦手

コミニュケーションが苦手となる原因

- 聴覚障害

- 場面緘黙(ばめんかんもく)

- 自閉スペクトラム症(ASD)、注意欠如・多動性障害(ADHD)

1.聴覚障害

片側の耳だけ聞こえづらい、少しの耳の聞こえが悪いことで、小さな声や早口が聞き取りづらいために、友達とのコミュニケーションがうまくいかなくなることがあります。

2.場面緘黙(ばめんかんもく)

自分の家では普通に話すことができるのに、学校やその他の特定の場所や状況で話すことができない状態です。実際に言葉の発達に問題はありません。

少しずつ安心して話ができる場所を増やし、成功体験を積んでいくことで少しずつ解決していきます。

「不安になりやすい」、「緊張しやすい」というお子さんが多いです。

場面緘黙のお子さんの中には、副腎疲労を起こしていて、緊張や不安が出やすいために、自分の家以外では話すことができない場合もあります。

下記の記事で、さらに副腎疲労について詳しくご説明しています。

➡︎【慢性疲労・不登校の原因】ストレス対応ホルモンの不足とは?

➡︎「ストレス対応ホルモンの不足」なぜ起こる?【だるさ・不登校の根本原因】

3.自閉スペクトラム症(ASD)、注意欠如・多動性障害(ADHD)

ASDのお子さんは、相手の視線・表情・身振りなどから察して、相手の気持ちを読み取るのが苦手です。

ですので、空気が読めない発言をしてしまいます。自分自身の感情を表現するのも得意ではありません。曖昧な表現の解釈も難しいです。

相手に興味がなくても一方的に話したり、「ねえ、太っているね。」など相手が嫌がっていることを言ったり、冗談や例え話が通じないことがあります。

ADHDのお子さんは、会話の途中に注意がそれて話を聞いていなかったり、知っているキーワードが会話の中で出るとそのキーワードに衝動的に反応して話題が逸れるために、コミニュケーションがとりづらいと思われてしまうことがあります。

自閉スペクトラム症にも、水銀・鉛・アルミニウムなどの有害重金属や、環境毒素、カビ毒の体内貯留が関与しているという報告があります。これらの毒素は、出来るだけ低年齢のうちに、早期に排出していくことが大切です。

さらに、PANS(小児急性発症神経精神症候群)、溶連菌感染症に関連する小児自己免疫性精神神経障害(PANDAS)が、自閉スペクトラム症に関連しているお子さんがいます。

これらの治療により、お子さんの本来の力を発揮出来るようになる場合があります。

➡︎PANSについてはコチラ(風邪が不登校・うつ・無気力の原因に!?【風邪によるメンタル疾患とは?】)

自分でもよくわからない(不調を自分で説明できないことも!)

「自分でもよく分からない」の3つの原因

- 自分の体のだるさをうまく説明できない。

- 理由のない不安を説明できない。

- 特に何かやりたくない理由はないけど、とにかくやる気が起きない。

実際にだるさなどの身体の不調があるにもかかわらず、病院の検査では異常が出ないという場合は、ご本人も説明のしようがなくなってしまいます。

上記でご説明した副腎疲労や小児急性発症神経精神症候群(PANS)などの原因は、一般の病院で行われる検査項目では、異常無しの結果になってしまいます。

つまり、一般の保険診療の検査ではみつけられないため、ご本人は身体が辛いのに、精神的に弱いせい、などと言われてしまいます。

体の異常はないと診断されているのに、だるくて動けないことについて、自分でもどうしたら良いかわからない、自分で説明のしようがない場合があります。

特別な検査をしないと見つけられない異常なので、原因が見つからない、自分でも分からない、説明のしようがないのです。

副腎疲労や小児急性発症神経精神症候群(PANS)、溶連菌感染症に関連する小児自己免疫性精神神経障害(PANDAS)などの病態は、海外のバイオメディカル検査を行っているクリニックなどで、検査、治療を行っています。

下記の記事で、さらに副腎疲労、PANSについて詳しくご説明しています。

➡︎【慢性疲労・不登校の原因】ストレス対応ホルモンの不足とは?

➡︎「ストレス対応ホルモンの不足」なぜ起こる?【だるさ・不登校の根本原因】

➡︎PANSについてはコチラ(風邪が不登校・うつ・無気力の原因に!?【風邪によるメンタル疾患とは?】)

学校に行く意味がわからない(ギフテッド児かも?)

学校に行きたがらない子供の中に、学校の授業が簡単すぎて面白くないという子もいます。

ギフテッド児という言葉をご存知でしょうか?

1つもしくは幾つかの分野に、突出した能力を持つ子供達のことです。

ギフテッド児の専門家である上越教育大学の助教授の角谷詩織先生によると、「子供の上位3〜10%がギフテッド児」ということです。例えば、10%なら30人クラスに3人、3%ならクラスに1人のギフテッド児がいることになります。「想像以上にいる」とされています。

ギフテッド児は、自分が興味を持つ分野について、普通の大人が答えられないような専門的な内容まで、深く知りたいという欲求を持ちます。

近くに答えられる人がいない場合は、自分でもっと深く調べて追求していきたいとネット上で検索して情報を集めて、どんどん突き詰めて行ったりします。

そして、自分の学びたいという欲求が満たされなかったり、周りの子にペースを合わせなくてはいけないことが非常に苦痛になってしまいます。

「学校は、真っ白な部屋に何もすることがなく、ただただ、じっと座るのを強制されて、閉じ込められている感覚」と表現する子もいました。

ギフテッド児の中には、五感が敏感な子供がいます。感覚過敏があるせいで、普通に学校に行くだけで疲れ果ててしまったりします。

面白いと思うことが専門的だったり、その子の独特なユニークな発想だったりするため、好きなことを思いっきり話せる仲間が近くに見つからず孤立感を感じている子も多いです。

このような理由で、段々学校に行くことが苦行になっていきます。

先生とうまくいかない

先生の態度や発言が怖い

先生への不信感

先生の態度や発言が怖い

先生からいつも強いストレスを受けていると、学校に行くのが苦痛になります。

怒鳴ったり、ちょっとしたことで叱られたり、無視される、みんなの前で吊し上げるような怒られ方をされる、威嚇されるような態度が多いなど、恐怖心で子どもの行動を支配しようとする先生が時にはいます。

常に緊張感に晒されている状態のため、ストレスで消耗してしまい、登校できなくなってしまうお子さんもいます。

先生への不信感

生徒を馬鹿にしたり、突き放すようなことを言ったり、思いやりに欠けるような言葉がけをする、えこひいきをする、生徒の気持ちを考えずに自分の意見を押し付けるなどをする先生に、不信感を持ったりします。

殆どの先生は、子どもたちの気持ちを考え、熱心に子どもの教育に取り組んでいらっしゃります。自分の機嫌で生徒に当たるなどという先生はいないと思いますが、中には、上記のような先生がいるというお話を聞くことがあります。

受験で燃え尽きた(せっかく合格したのに…)

中学受験は、大きなストレスになる可能性があります。自由に遊んでいる子もいる中、学校では習わないような難しい内容を、我慢して辛抱強く2〜3年間の長期間取り組まなければなりません。

頻繁に行われる模試により、塾のクラス替えがあったり、受験生同士の競争も過酷です。夜8〜9時ごろ塾から帰宅するようなタイトなスケジュールでゆっくり過ごす時間もありません。

夕食も塾の時間と重なるため、簡単にコンビニ食ですましている場合もあるかもしれません。

また、睡眠時間確保のため、朝ご飯をしっかり食べる時間がない場合もあります。すると、隠れ栄養不足が起こっている可能性もあります。

この長期間のストレスにより消耗してしまい、目指していた受験が終わったところで、気を張って目指していた目標がなくなり、なんとか振り絞っていた力が尽きてしまう場合があります。

長期間のストレスが誘因で、副腎疲労を起こしているお子さんも見られます。

下記の記事で、さらに副腎疲労について詳しくご説明しています。

➡︎【慢性疲労・不登校の原因】ストレス対応ホルモンの不足とは?

過労、生活リズムのずれ、通学時間がかかりすぎて登校するパワーがない

遠くの学校まで通学する場合があります。

他に、部活の朝練があったり、勉強量が多くなり勉強時間多く取る必要が出てきたりで、睡眠時間が少なくなって慢性的に疲れている場合があります。

また、運動部や文化部で強豪校の場合、朝練や放課後の練習で過度の負担がお子さんにかかる場合があります。

それ以外にも、中学生になり、友達の幅や趣味の楽しみの幅がぐっと広がり、夜遅くまでスマホで友達とコミュニケーションをとったり、好きなことを追求したりで、気づいたらすごく遅い時間になっていたなど、生活のリズムが崩れてくることもあります。

過労や生活リズムが崩れ、睡眠時間の不足などで、毎日の登校が苦痛になってくることもあります。

過労・生活リズムの崩れ・睡眠時間の不足・長時間の電車通学・その他などがストレスとなり、副腎疲労を起こしている恐れもあります。

下記の記事で、さらに副腎疲労について詳しくご説明しています。

➡︎【慢性疲労・不登校の原因】ストレス対応ホルモンの不足とは?

➡︎「ストレス対応ホルモンの不足」なぜ起こる?【だるさ・不登校の根本原因】

学校が合わない(思ってたのと違う?)

校則、授業、友達やクラスの雰囲気、部活などが、自分が想定していたものと違って合わないという場合です。

校則が合わない

小学校までは自由な服装や髪型だったのに、中学生になって校則に合わせなくてはいけなくなります。

中には、地毛が茶色がかっているお子さんや癖毛のお子さんもいますが、学校によってはこのような生まれつきの特性を無理に校則に合うように矯正するよう指導される場合もあるようです。

授業が合わない

集団で同じ授業を受けることが合わなかったり、授業の内容がつまらないと感じたりしている場合があります。

日本財団の調査では、自分の好きなこと・追求したいこと・知りたいことを突き詰めることができる、自分の学習ペースに合った手助けがある、常に新しいことを学べるなど、自分に適した環境であれば通いたいと思うという意見が多くみられました。

➡︎日本財団 学校になじめない推計33万人の「隠れ不登校」中学生。彼らの声から見える「学校」の在り方とは?

クラスの雰囲気が合わない

学校にいる間はクラス単位で活動します。同じクラスメイトとずっと一緒にいる中、生徒間にスクールカーストが生じ、上下関係や・序列ができることもあるようです。

同じお子さんでも、通う学校によってカーストの上位になったり、下位になったりと、入るクラス・集団によって変わったりします。

また、学校外でもクラスの子とSNSでの交流があり、家にいても誰かが発信した情報に乗り遅れないようスマホを片時も離せなかったりします。

文字だけの交流で、些細なことで誤解を生じ仲間はずれにされることもあり、神経をすり減らしながら交流している場合もあります。

自分に合わない集団の中で、これを続けるのはかなりの苦痛となります。

部活が合わない

入部してみて初めて先輩・後輩関係の上下関係や、練習の大変さ、受ける指導の厳しさなどを知り、思っていたのと違うと感じることもあるかもしれません。

自分には合わないと思っても、途中から部活を変えることができなかったり、ストレスを発散させる自由な時間がなく、先輩や顧問の先生に気を遣い、辛くなってしまう場合もあります。

発達障害(日常に困難さが多くて学校が苦痛なのかも…)

自閉スペクトラム症(ASD)、注意欠如・多動性障害(ADHD)

発達障害のお子さんは、他の子たちとの関係構築や友情の形成に困難を抱えることがあります。

十分なコミュニケーションスキルを持っていなかったり、相手の感情や意図を理解することが難しかったりする場合があります。

このような困難さが、いじめの対象にされたり、友人関係の形成に影響を与えることがあります。その結果、学校へ行く意欲が低下し、不登校に繋がったりします。

さらに、発達障害を持つお子さんは、学習においても困難さを抱えることがあります。

授業中に先生の話を聞いている時に、いろんな音や動きに気を取られてしまって集中しているのが難しかったりします。そのため、授業の内容を理解するのが大変になります。

また、「授業がよくわからない・ついていけない(学びづらい要因が?)」のところで説明した「学習障害」という特性を持っているお子さんもいます。

これらの困難さが学校の勉強に影響を与えます。

発達障害のお子さんは、自分と周りの子どもたちとの違いを感じてしまい、落ち込んだり、自信をなくしたりすることもあります。

その結果、学校に行くことが億劫になってしまい、勉強が苦手だからと言って不登校になってしまうこともあります。

発達障害のお子さんも、自分に合ったペースで学ぶことができますし、支援を受けることで困難を乗り越えることができます。

発達に影響を与える因子として、

- 腸内細菌のバランスの乱れ

- エネルギー代謝の異常

- 重金属・環境化学物質・カビ毒の影響

- PANS/PANDAS(感染症による影響)

- 原始反射(赤ちゃんの時にみられる反射)が残っていること

などが挙げられます。これらの因子につき、1つずつ検査で評価していき、問題があればそれぞれについて治療で解決していくことで、お子さんの本来の力を引き出せる可能性があります。

また、赤ちゃんの時の反射の残りをなくしていく(原始反射の統合)トレーニングをして、もともと持っている能力を引き出すサポートを行なっている医師監修の支援団体があります。

このトレーニングにより、原始反射が統合されると、生活上の生きにくさや困りごとが少し軽減される傾向があります。

状況の色々な因子について、多面的にアプローチすることが望まれます。

➡︎PANS/PANDASについてはコチラ

非行(安心できる居場所がない?)

家庭や学校で居場所がなく、自信を持てない子供たちによく見られるのが「非行型の不登校」です。家庭や学校以外に居場所を求めて仲間をつくり遊びまわったり、問題を起こしたりすることがあります。

中には服装や行動で注目を浴びたり、他とは違う存在感を出すケースもあります。しかし、外見と実際の性格が違うこともあります。彼らは単に認められたい、大切にされたいと願っているだけかもしれません。

派手な行動を通じて注意を引き、自分をアピールしているのです。

しかし、子供たちは自分の気持ちをうまく伝えられないことがあります。そのため、溜まった感情を問題行動で表現することもあります。

時には非行グループに入ることで、そこが唯一の受け入れられる場所となることもあります。

単にグループから引き離すだけでなく、彼らの気持ちを理解し、適切なサポートを提供することが大切です。そのようなアプローチが、関係を改善し、子供たちの成長を促進します。

介護(ヤングケアラー)

本来大人がすると想定されているような家事や家族の世話などのケアを 日常的に行っている18歳未満の若者のことです。

ヤングケアラーは、家族のためにさまざまなケアを担っています。

- 病気や障害がある家族に変わり、家事をしている

- 家族の代わり、幼いきょうだいの世話をしている

- 病気や障害のあるきょうだいの世話や見守りをしている。

- 目が離せない家族の見守りをしている

- 日本語が話せない家族や障害がある家族のために通訳している

- 病気や障害のある家族の身の回りの世話をしている

- 心が不安定な家族の話を聞いている

- 癌・難病など慢性的な病気の家族の看病をしている

- 家計のために働いて、病気や障害のある家族を助けている

- 病気や障害のある家族の入浴やトイレの介助をしている

家族のケアのために生活リズムがずれてしまうこともあります。また、親が精神疾患の場合、そうした親と向き合う緊張状態の中で、子供が話し相手や愚痴の聞き役になったりして親の感情面のケアも担っている場合もあり、子供自身が気持ちを発散できずに溜め込んでしまうこともあります。

まとめ

今回の記事では、不登校の背景にあるさまざまな原因について、できる限り幅広くまとめました。

お子さんが「学校に行きたくない」「行けない」と言い出したとき、親御さんとしてはとても驚き、戸惑ってしまうものです。「これからどうなるの?」「どうしてこうなったの?」と、不安な気持ちでいっぱいになることもあると思います。

原因を知りたいと思っても、お子さん自身がそれをうまく言葉にできないことも少なくありません。

病院で検査をしても、身体には何の異常も見つからない。そんなとき、「もしかして甘えているのかな?」「ただのわがままなのかも」と思ってしまうこともあるかもしれません。でも、決してそうとは限らないのです。

実際には、お子さん自身も「どうしていいかわからない」「自分が悪いのかもしれない」と悩み、心の中で苦しんでいる場合もあります。

そんな時こそ、焦らず、少しずつ、見えにくい原因を一緒に探していくことで、つらい状況を乗り越えるための小さな手がかりが見つかることもあります。

心から願っています。お子さんがまた、弾けるような笑顔を見せてくれる日が訪れますように。

当サイトの情報を転載、複製、改変等は禁止いたします。